Ungewollt schwanger auf der Flucht und in Kriegsgebieten

Viele Frauen in Kriegsgebieten und auf der Flucht sind von sexualisierter Gewalt betroffen. Besonders in Kriegen wird sexualisierte Gewalt als Waffe eingesetzt.

Den Frauen fehlt oft der Zugang zu Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen. Ungewollte Schwangerschaften werden tabuisiert und stigmatisiert.

Der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen auf der Flucht ist Zufall. Es gibt zwar Beratungsstrukturen, aber nicht alle Frauen haben einen Zugang zu diesen.

Frauen auf der Flucht oder in Kriegsgebieten haben kaum Zugang zu medizinischer Versorgung.

Viele Frauen sind daher dazu gezwungen, alternative Methoden zum Schwangerschaftsabbruch anzuwende. Dies hat oft fatale Folge, die bis zum Tod führen können.

Ungewollt schwanger nach der Flucht – Rechtslage und Leistungen

Schwangerschaftskonfliktgesetz / § 218 ff. StGB

Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland nach dem Strafgesetzbuch grundsätzlich rechtswidrig, wird aber in bestimmten Fällen straffrei, z. B.:

wenn er innerhalb von zwölf Wochen nach Empfängnis (gerechnet vom Beginn der letzten Regelblutung: bis zur 14. Schwangerschaftswoche) erfolgt und nach Beratung (§ 218a StGB), oder

wenn medizinische oder kriminologische Indikationen vorliegen (z. B. Gefahr für Leben oder Gesundheit der Schwangeren, Schwangerschaft infolge einer Vergewaltigung).

Kostenübernahme & Bedürftigkeit

Für Frauen, die finanziell bedürftig sind, gibt es gesetzliche Regelungen, nach denen das Bundesland bzw. die Krankenkasse die Kosten übernehmen können. Wesentlich sind:

Einkommen unter bestimmten Grenzwerten; keine kurzfristig verwertbares Vermögen.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gelten als relevant: Geflüchtete, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, können Anspruch haben.

Es besteht ein Verfahren zur Beantragung der Kostenübernahme. Voruntersuchungen, Nachsorge oder Komplikationen werden oft getrennt betrachtet – dafür kann ein Behandlungsschein nötig sein, wenn Leistungen nach dem AsylbLG gelten.

Spezifische Hürden für geflüchtete Frauen

Obwohl das Recht existiert, sind in der Praxis bei geflüchteten Frauen verschiedene Barrieren:

1. Sprachbarrieren & kulturelle Unterschiede

o Informationen sind oft nicht in der Muttersprache oder in einfacher Sprache verfügbar.

o Es fehlt teilweise Bewusstsein, was in Deutschland erlaubt ist oder wie Verfahren laufen.

o Beratungsstellen und medizinisches Personal sind nicht immer vorbereitet auf Kommunikationsprobleme. Studien nennen dies explizit.

2. Bürokratie und Nachweispflichten

o Nachweis des Aufenthaltsstatus oder Wohnsitzes, Nachweise über den Leistungsbezug, Einkommen, Vermögen etc. sind erforderlich – schwierig, wenn Ausweispapiere fehlen oder der Status unsicher ist.

o Behandlungsschein: Bei Leistungen über das Asylbewerberleistungsgesetz muss oft ein Behandlungsschein für Arztbesuche oder medizinische Leistungen beantragt werden. Das kann zu Verzögerungen führen.

3. Kosten & Finanzierung

o Selbst wenn Kostenübernahme besteht: Voruntersuchungen, Anreise, Übersetzungen etc. können zusätzliche Kosten oder Aufwand bedeuten.

o Es gibt Grenzen, wie viel Einkommen erlaubt ist, damit jemand als „bedürftig“ gilt – bei geflüchteten Frauen ist dies oft der Fall, dennoch ist der Prozess der Beantragung manchmal komplex oder ungewohnt.

4. Zeitliche Fristen

o Beratungspflicht + Wartezeit (mindestens 3 Tage ab Beratung bis zum Eingriff) sind vorgeschrieben. Dieses Zeitfenster kann für geflüchtete Frauen besonders schwierig sein, etwa wenn sie in Transitunterkünften wohnen oder keine festen Termine bekommen.

o In manchen Regionen oder Kommunen sind Ärzt*innen bzw. Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, schwer erreichbar. ⇒ Es kann sein, dass es weite Wege, lange Wartezeiten oder eine geringe Verfügbarkeit gibt.

5. Stigmatisierung & Unsicherheit

o Soziale oder religiöse Normen aus Herkunftsländern spielen eine Rolle, oft begleitet von Scham, Angst vor Entdeckung, Familie, Gesellschaft.

o Unsicherheit darüber, was legal ist, oder Angst vor rechtlichen Konsequenzen, wenn man z. B. keinen Aufenthaltsstatus hat.

o Fehlende Vertraulichkeit oder Angst vor Diskriminierung kann dazu führen, dass Abtreibungswünsche nicht offen geäußert werden oder gesucht werden.

Fazit

Insgesamt:

• Juristisch und normativ ist der Zugang vorhanden: Geflüchtete Frauen haben unter bestimmten Voraussetzungen Rechte auf Schwangerschaftsabbruch, Beratung und Kostenübernahme.

• In der Praxis gibt es aber viele Hürden, die den Zugang erschweren. Diese hängen stark ab von Wohnort, Aufenthaltsstatus, Sprachkenntnissen, finanziellen Mitteln, Informationszugang und von lokalen Strukturen (z. B. Angebot an Beratungsstellen oder Ärzt*innen).

• Regionale Unterschiede sind wichtig: Manche Bundesländer sind weiter mit Unterstützung, Dolmetschern, wohnortnaher Versorgung, andere weniger.

Abtreibungsregelungen und -kämpfe weltweit

Argentinien

Der Kampf für das Recht auf Abtreibung in Argentinien hat eine lange Geschichte und Tradition. Er begann in den 1970er Jahren, wurde durch die Militärdiktatur 1976-1983 unterbrochen, in den 1980 Jahren jedoch wieder aufgenommen. Das bis dahin geltende Gesetz war von 1921 von einem ausschließend aus Männern bestehenden Kongress verabschiedet worden. Von dem Bündnis „La Campana Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito“ (Nationale Kampagne für das Recht auf eine legale, sichere und kostenlose Abtreibung) ausgehend, das sich aus der Nationalen Frauenkonferenz entwickelte, wuchs über die Jahre die feministische Bewegung in Argentinien, die sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf der Straße – erkennbar an grünen Tüchern als Protest- und Gemeinschaftssymbol – für ein Abtreibungsgesetz kämpfte. Die „marea verde“ (die grüne Welle) überschwemmte die Straßen und öffentlichen Plätze. Hintergrund dieses Kampfes sind Schätzungen, nach denen Argentinien das Land mit den höchsten Zahlen an heimlichen und unsicheren Abtreibungen ist: So wird geschätzt, dass es 750.000 Geburten und 500.000 Abtreibungen pro Jahr gibt, bei denen 300-500 Menschen jährlich sterben. Grund dafür sind unhygienische Bedingungen illegaler Abtreibungen, die nicht von medizinischem Personal durchgeführt werden. In Argentinien sind bisher Tausende von Frauen bei gefährlichen Praktiken gestorben. Die Aktivistin und Ärztin Rosa Angela fordert daher, dass auch ländliche Regionen in Argentinien eine angemessene Gesundheitsversorgung erhalten müssten: „Lokale Heiler provozieren dort Abtreibungen mit obskuren Methoden und die Müttersterblichkeit ist besonders hoch.“ Insgesamt wurden von der feministischen Bewegung sieben Gesetzesinitiativen gestartet, bevor das argentinische Parlament 2018 endlich das erste Mal über die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen abstimmte, der jedoch scheiterte. Dass der Kampf sich so in die Länge zog und so schwer war, lag unter anderem an dem starken Einfluss der katholischen Kirche. Diese genießt in Argentinien große Rechte und Privilegien, indem sie wirtschaftlich vom Staat bezuschusst wird und von Steuerzahlungen befreit ist. Erst 2020, am 29. Dezember, wurde ein Gesetz, das nicht direkt aus der feministischen Bewegung, sondern von der Regierungskoalition verfasst und dem Kongress vorgelegt wurde, verabschiedet. Dieses sah vor, dass Frauen künftig in den ersten 14 Wochen ihrer Schwangerschaft legal abtreiben dürften – bis dahin war das für Frauen legal nur möglich, wenn sie vergewaltigt wurden oder falls das Leben der werdenden Mutter auf dem Spiel stand. Seitdem das Gesetz verabschiedet wurde, nutzten laut Angaben des Gesundheitsministeriums bis Oktober 2023 insgesamt 245.015 Menschen das öffentliche Gesundheitssystem, um einen sicheren Abbruch vornehmen zu lassen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch ging zwischen 2020 und 2022 um 53 Prozent zurück. Außerdem nutzt seit der Verabschiedung ein Bündnis aus vier sozialistischen Organisation – die FIT-U – ihre Sitze im Kongress, um sich weiter für feministische Themen, wie den Schutz des Abtreibungsrechtes oder eine umfassende Sexualerziehung in den Schulen, einzusetzen. Außerdem nutzt seit der Verabschiedung ein Bündnis aus vier sozialistischen Organisation – die FIT-U – ihre Sitze im Kongress, um sich weiter für feministische Themen, wie den Schutz des Abtreibungsrechtes oder eine umfassende Sexualerziehung in den Schulen, einzusetzen. Seit dem Amtsantritt des rechts-libertären Präsidenten Javier Milei im Dezember 2023 stehen soziale und feministische Errungenschaften auf dem Spiel – zu auch das Abtreibungsgesetz. Versuche, auf parlamentarischer Ebene, das Gesetz über Schwangerschaftsabbrüche aufzuheben, scheiterten zwar, jedoch gab die Stelle für sexuelle und reproduktive Gesundheit bekannt, dass es an grundlegender Ausstattung für die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen fehle. Seit dem Amtsantritt des rechts-libertären Präsidenten Javier Milei im Dezember 2023 stehen soziale und feministische Errungenschaften auf dem Spiel – zu auch das Abtreibungsgesetz. Versuche, auf parlamentarischer Ebene, das Gesetz über Schwangerschaftsabbrüche aufzuheben, scheiterten zwar, jedoch gab die Stelle für sexuelle und reproduktive Gesundheit bekannt, dass es an grundlegender Ausstattung für die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen fehle. Beispielsweise wurde eine kompletter Beschaffungsstopp der Wirkstoffe Misprostol und Mifespristona verhängt, die in Argentinien häufig für medikamentöse Abtreibungen verwendet werden.

China

China hat 1979 ein Gesetz zur Geburtenkontrolle eingeführt, nach dem jede Familie nur noch zwei Kinder haben darf. Um dieses umzusetzen, griff China zu brutalsten Methoden: Wird eine

Frau unerlaubt schwanger, muss sie das Kind abtreiben – auch wenn sie bereits im siebten oder achten Monat schwanger ist. Die meisten der betroffenen Frauen stammten vom Land und waren zu arm, um sich medizinische Hilfe leisten zu können. Viele, die eine oder mehrere Abtreibungen erleiden mussten, starben an den Folgen. Die Überlebenden litten und leiden ihr Leben lang an starken Schmerzen. Hinzu kam, dass die meisten dieser Frauen keine Schulbildung hatten und keinen Zugang zu Schwangerschaftsverhütung. Anstatt dies zu ändern, zwang das chinesische Regime die Frauen zu Abtreibungen oder auch zur Sterilisation. Gleichzeitig ermöglichte die Ein-Kind-Politik aber auch einen guten Zugang zu Abtreibungsmöglichkeiten. Diese Ein-Kind-Politik ändert sich seitdem stetig und wird gelockert, da China der stetig alternden Bevölkerung und dem steigenden Arbeitskräftemangel

entgegenwirken möchte. So wurde die Kindergrenze 2015 auf zwei Kinder und 2021 auf drei Kinder angehoben. Die Begrenzung der Kinderzahlen hatte auch zur Folge, dass massenhaft

Mädchen abgetrieben wurde, da männliche Kinder aufgrund sozialer und kultureller Präferenzen bevorzugt wurden. Dies führte dazu, dass 2023 30 Millionen mehr Männer als Frauen in China leben. Dieser Überschuss an Männern führt zu Heiratstourismus,

Frauenhandel, Mädchenentführungen sowie sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen.

Ein konkretes Abtreibungsgesetzt besitzt China nicht. 2018 schränkten jedoch einige chinesische Provinzen Abtreibungen ein, sodass seitdem Abtreibungen nach der 14. Schwangerschaftswoche nur noch aus medizinischen Gründen zulässig sind. Jedoch kann sich dies ändern, um dem sinkenden Bevölkerungswachstum entgegenzuwirken. So ist in den Leitlinien von 2021 eine Einschränkung der „nicht medizinisch notwendigen Abtreibungen“

bereits festgelegt.

Polen

Polen ist in Europa das Land mit den restriktivsten Abtreibungsgesetzen. Bis 1989 – bis zum Fall des kommunistischen

Systems – waren Schwangerschaftsabbrüche in vier Fällen

möglich: Nach einer Vergewaltigung, bei Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren, aufgrund einer schweren

Schädigung des Fötus oder wegen einer schwierigen sozioökonomischen Lage der Frau. 1989 entstand ein erster Gesetzesentwurf, der die letzte genannte Möglichkeit streichen wollte. Viele Proteste und Neugründungen von Organisationen, wie FEDERA, entstanden daraufhin, dennoch erreichte die konservative

Regierung 1993 ihr Ziel und die vierte Möglichkeit für einen legalen Schwangerschaftsabbruch wurde gestrichen. Ab da an änderte sich insgesamt die Lage für legale Schwangerschaftsabbrüche und die Stimmung wurde immer angespannter. Dies mündete

2020 in einem weiteren Gesetz, das auch die Möglichkeit, eine Schwangerschaft aufgrund einer schweren Fehlbildung des Fötus zu beenden, verbat. Ab da an waren legale Schwangerschaftsabbrüche im Krankenhaus nur noch nach einer Vergewaltigung möglich oder

wenn die Gesundheit oder das Leben der schwangeren Person in Gefahr war. Auch Beihilfe wurde strafbar: Seitdem ist es verboten, einer Person Tabletten für eine Abtreibung zu geben, um die Abtreibung zu Hause durchzuführen. Diese strengen gesetzlichen Regelungen haben so weite Auswirkungen, dass schwangere Frauen in polnischen Krankenhäusern sterben, weil sie durch ihre Schwangerschaften Krankheiten entwickelten (bspw. Sepsis) und ihnen dennoch ein Schwangerschaftsabbruch verweigert wird. Seit Jahren wird gegen diese Politik demonstriert, es entstehen Organisationen und Strukturen aus aktivistischen Kreisen, um

ungewollt schwangere Menschen zu unterstützen, und Abtreibung ist das Thema, dass die polnische Gesellschaft am meisten mobilisiert. Im Oktober 2023 lag große Hoffnung auf den

neuen Wahlen, sodass 70 Prozent aller Frauen zur Wahl gingen. Doch trotz vieler Versprechungen hat sich bis heute nicht wirklich was verändert.

USA

In den USA gibt es über die letzten Jahre hinweg viele Veränderungen, was die Gesetzesregelung zu Abtreibungen angeht. In den frühen Jahren der Vereinigten Staaten waren Abtreibungen nicht unbedingt ein kontroverses Thema. Doch im späten 19. Jahrhundert regte sich Widerstand gegen den Eingriff, der mehr und mehr zum Tabu wurde, bis er Mitte des 20. Jahrhunderts für illegal erklärt wurde. Legal waren zu dieser Zeit Schwangerschaftsabbrüche nur, wenn die Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdete oder ein Resultat von Inzest oder Vergewaltigung war. Dies kippte 1973 durch das als Roe vs.

Wade bekanntgewordene Urteil. In diesem Rechtsstreit verklagte orma McCorvey unter dem Pseudonym Jane Roe mit ihren zwei Anwältinnen Lina Coffee und Sarah Weddington den Staat

Texas und den texanischen Staatsanwalt der Stadt Dallas, Henry Wade, da sie zum dritten Mal mit 26 schwanger wurde, unter Drogen- und Alkoholproblemen litt und eine Abtreibung wünschte, die bis dahin in Texas illegal war. Die Anwältinnen argumentierten, das

weitgehende Abtreibungsverbot in Texas verstoße gegen die US-Verfassung. Nachdem das texanische Bezirksgericht das bis dahin geltende texanische Abtreibungsgesetz für rechtswidrig hielt, zogen Roe und ihre Anwältinnen mit ihrer Klage vor den Obersten

Gerichtshof. Dieser entschied, dass Schwangerschaftsabbrüche so lange legal waren, bis der Fötus außerhalb des Mutterleibs fähig wäre. Die Lebensfähigkeit sei demzufolge zwischen der Und 28. Woche nach der Empfängnis erreicht. Davor konnten die Bundesstaaten sie nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen untersagen. Damit hatte der Supreme Court auf einen Schlag die bisher geltenden Abtreibungsgesetze von 46 Bundestaaten für verfassungswidrig erklärt. Folgende Ergebnisse sind durch diese Änderung abzuleiten: Schätzungen zufolge wurden bis zu dem Grundsatzurteil im Jahr 1973 in den USA jedes Jahr

rund 130.000 illegale Abtreibungen durchgeführt. Schon zwei Jahre später hatte sich diese Zahl laut der amerikanischen Gesundheitsbehörde auf 17.000 Fälle reduziert. Die Zahl der

Frauen, die in Folge oder bei einer illegalen Abtreibung zu Tode gekommen waren, sank von 39 im Jahr 1972 auf drei im Jahr 1975. Im Jahr 1980 wurden in den USA 1,6 Millionen legale Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen, die im Laufe der Zeit immer sicherer, leichter zugänglich und erschwinglicher wurden. Dieses Gesetz, das von den Staaten unterschiedliche

ausgelegt wurde, indem bürokratische Hürden den Zugang erschwerten, galt 50 Jahre. 2022 änderte sich dieses Gesetz dann jedoch wieder, da der mittlerweile konservativ dominierte

Supreme Court mit fünf zu vier Stimmen das landesweite Recht auf Abtreibung kippte. Somit lag ab dann die Entscheidung, wie sie das

Abtreibungsrecht regeln, bei den Bundesstaaten. In der Folge verschärften viele konservative Bundesstaaten ihre Abtreibungsgesetze. 13 Bundesstaaten, vor allem im Süden der USA, haben Abtreibungen weitestgehend verboten. Selbst in den ersten

Wochen nach Empfängnis sind dort Schwangerschaftsabbrüche nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Mehrere weitere

Bundesstaaten verkürzten die Abtreibungsfristen oder ließen eine Abtreibung ausschließlich bei einer Gefahr für das physische Wohl der Schwangeren zu. 16 der demokratisch regierten

US-Bundesstaaten verankerten ein liberales Recht auf Abtreibung gesetzlich. Es kam daraufhin immer wieder zu Protesten und Volksabstimmungen zum Abtreibungsrecht. Biden reagierte

auf diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, indem er zwei Dekrete erließ, die zum einen Zugang zu Abtreibungspillen sicherstellen und zum anderen es Frauen erleichtern

sollten, für Schwangerschaftsabbrüche in andere Bundesstaaten reisen zu können. 2025, kurz nach seinem Amtsantritt, hob Donald Trump nun beide Dekrete mit einem eigenen Dekret auf. Außerdem blockierte seine Regierung Finanzhilfen für Organisationen im Ausland, die Abtreibungen anbieten oder unterstützen. Ausländische Organisationen erhalten damit keine finanzielle Unterstützung mehr aus den USA, wenn sie Abtreibungen in ihren Beratungen auch

nur erwähnen. Auch begnadigte Trump 23 Abtreibungsgegner, die Türen von Abtreibungskliniken blockiert hatten, was zu Verzögerungen bei zeitkritischen Eingriffen führte. Außerdem hatten sie Klinikpersonal angegriffen und verletzt sowie Schwangere

bedroht und attackiert. Im Juni diesen Jahres schränkte Trump den Zugang Schwangerschaftsabbrüchen noch weiter ein, indem eine weitere von Biden eingeführte Richtlinie, nach der Krankenhäuser im Notfall Schwangerschaftsabbrüche anbieten müssen, nun keine Anwendung mehr findet.

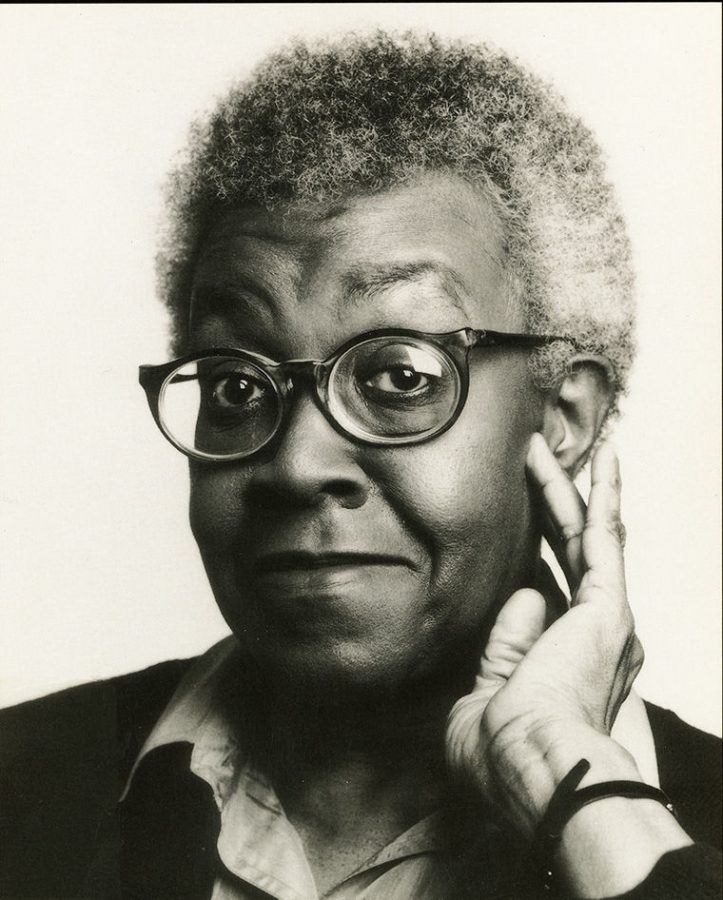

The mother – Gwendoly Brooks (US-amerikanische Schriftstellerin)

Abortions will not let you forget.

You remember the children you got that you did not get,

The damp small pulps with a little or with no hair,

The singers and workers that never handled the air.

You will never neglect or beat

Them, or silence or buy with a sweet.

You will never wind up the sucking-thumb

Or scuttle off ghosts that come.

You will never leave them, controlling your luscious sigh,

Return for a snack of them, with gobbling mother-eye.

I have heard in the voices of the wind the voices of my dim killed children.

I have contracted. I have eased

My dim dears at the breasts they could never suck.

I have said, Sweets, if I sinned, if I seized

Your luck

And your lives from your unfinished reach,

If I stole your births and your names,

Your straight baby tears and your games,

Your stilted or lovely loves, your tumults, your marriages, aches, and your deaths,

If I poisoned the beginnings of your breaths,

Believe that even in my deliberateness I was not deliberate.

Though why should I whine,

Whine that the crime was other than mine?—

Since anyhow you are dead.

Or rather, or instead,

You were never made.

But that too, I am afraid,

Is faulty: oh, what shall I say, how is the truth to be said?

You were born, you had body, you died.

It is just that you never giggled or planned or cried.

Believe me, I loved you all.

Believe me, I knew you, though faintly, and I loved, I loved you

All.

El Salvador

El Salvador hat eins der schärfsten Abtreibungsgesetze weltweit, bei dem Schwangerschaftsabbrüche in allen Fällen – auch nach Vergewaltigung – unter Strafe gestellt werden. Frauen, die keinen anderen Ausweg wissen, sind auf Kurpfuscherinnen angewiesen,

mit sehr hohen Risiken für ihre Gesundheit. Mehrere duzend Frauen wurde nach Fehlgeburten inhaftiert und unter dem Vorwand der Abtreibung zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. El Salvador zählt damit neben den USA, Polen und Nicaragua zu den vier Ländern, in denen die Abtreibungsgesetze in den letzten Jahren restriktiver geworden sind.

Kanada

In Kanada sind Schwangerschaftsabbrüche – ganz im Gegensatz zu den USA – vollständig entkriminalisiert. Seit 1969 war ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt, wenn Leben oder

Gesundheit der Schwangeren gefährdet war. Der Eingriff durfte nur in öffentlichen Krankenhäusern vorgenommen werden, wo eine Kommission von drei Mediziner:innen die Einwilligung geben musste. Dies führte zu sehr großen Unterschieden in der Praxis der

Krankenhäuser. Der Arzt Henry Morgentaler eröffnete gegen das Gesetz eine private Abtreibungsklinik, weswegen er verhaftet und verurteilt wurde. Der Fall ging bis vor das Oberste Gericht, welches 1988 die gesetzliche Regelung für verfassungswidrig erklärte, weil

sie gegen die durch die Verfassung geschützten Rechte auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person verstießen. Seitdem gelten Schwangerschaftsabbrüche als eine Gesundheitsleistung,

deren Ausgestaltung zwar regional unterschiedlich ist, dennoch überall gleichermaßen als medizinisch notwendig anerkannt wird. Angesichts des niederschwelligen Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen werden in Kanada 86,8 Prozent vor der 12. Schwangerschaftswoche vorgenommen. Kanada ist das Land mit der geringsten Müttersterblichkeit und der niedrigsten Anzahl von Komplikationen beim induzierten Schwangerschaftsabbruch weltweit.